AI摘要正在生成中……

我曾与很多人讨论过大学思政课现状,其中有一位灰白头发的清华老教授观点颇为与众不同,他认为“问题在于老师”。他有激情地说到,马克思主义哲学、中国近代史其实非常有意思,但若老师自己理解不深,没有用心,则容易失之于表面文章,结果是学生无人引领,整日浸泡在口号的汪洋里,自然心生抵触;若能真正融汇、切己、有温度,则学生有收获,自然被吸引。我不以为然,他说,你去听一听李蕉老师的近代史纲要课。

那是我第一次因为一堂“思政课”而感到震撼,下午最困倦的时候,将近二百人的大教室,几乎没有人低头,都被老师的热情感染着。在一个简单的投球小游戏后,大家逐渐将自己代入当今中国所处的历史方位和变局,其威胁和忧思如此真实仿佛正在发生在每一个人身上,一句“两头不到岸”说进了每个人的心里,于是在这样一个内卷和迷茫的时代,我们心里有些东西被唤醒了。下课铃响起,短暂的安静过后,是长时间而热烈的掌声。

李蕉老师的课堂正是具有这样的魔力,除了个人魅力之外更来源于她对自己职业的热情和专注。于是职业杂谈项目找到了李老师并进行了本次采访。在访谈开始前她坦诚地说自己职业经历或许并非典型,诚然,学经济出身、梦想过新闻和编辑,最后成为大学思政教育的带头人,她不断变换着打法,建立自己的算法,独立于大多数人的选择,闯出一番新的天地;而对于刚刚跳出轨道回归旷野的大学生们,多变的未来本就不存在典型,比具体选择更重要的是迎接挑战的勇气和投入工作的热情。我们的采访并非是积累某一个确定的经验,也不能代替亲身的实践和试错,但是和大朋友们的深入交流让我们有机会更深入地认识自己、认识世界。

李蕉老师简介

清华大学马克思主义学院副教授。研究领域涉及中国近代史、中国政治思想史、中共党史。两度被学生评为“清韵烛光——我最喜爱的教师”。因讲课精彩,要求严格,风格独特,被学生们亲切呼之为“蕉爷”。

教学与科研

我们对于身边老师的了解常常只是“教学”这个侧面,事实上大学教师这一职业有其复杂和多元性,并不简简单单是一个“教书匠”可以概括。教学、研究、管理、组织各个方面的工作交互错杂,但是不同老师有各自的重心。

“教书这件事情毫无疑问是我的主责主业。在教书的板块里,教思政课毫无疑问是我的主责主业。”

简单来说就是扎根在思政课教学这一点,向外扩展到专业课教学、科研。“这三者不是毫不相关的三个东西,它们像同心圆,或

者说像是一个延展出来的东西,是彼此支撑的。”

她并非将教学和科研看作两个孤立的部分,而是找寻其中的联系,这样的选择意味着更长的“生产周期”。“我一开始也尝试过把它们分开,但我最后选择了一条和其他人不一样的路,其他人可能有一取一舍,我没有取舍。但也恰恰是因为我没有取舍,所以我要经历比别人更长的时间才做出来成绩。但是我做通了这件事情,现在回头来看大概要10年的光景。”

曲折的探索

“总的来说,我的经历是最非典型的。”

大学期间,李蕉老师也曾和我们一样迷茫过,不清楚自己喜欢的方向究竟在哪里,广泛地凭着自己的兴趣听课,希望找到照亮自己未来的火苗。她尝试过不少方向,记者,新闻,编辑,法学……而去做一名大学教师的念头第一次闪烁,是在海外访学期间与老师长谈中的偶然。

“于是我回国了,开始认真地准备教职。我又遇到一个特别好的机会——马院要独立,他们缺老师,我就这样进入了这个领域。那个时候没有人去教思政课,他们就问你是清华博士毕业生,你愿不愿意来做?可能大部分人都会犹豫一下,但我的经历告诉我可以,虽然我什么都不知道。”

可以说是一系列偶然契机和遵从心之所想的强大行动力让李老师来到了这个岗位,来到了思政教育领域。但在当时对她来说是一个完全陌生的领域,没有相关背景和经验,她几乎再次从零开始,和刚毕业时一样,凭着自己硬着头皮上的勇气和不断迭代的算法。

“我就这样经历了一段迷茫的时间,有徘徊、有迷茫、有试错。但是还好的一件事情是我总是会有一个信念叫做:也不过再来一次。”

改革与韧性

李蕉老师课程生命力的源泉就在于改革。

在近代史纲要课的最后一课上,她向我们介绍了九年来这门课程的进化史。同学参与度不高,翻转课堂让同学们来讲;自己忙不过来,努力打造“专业助教团队”;疫情居家,在公众号上线上指导;卷风盛行,以字数上限带头反内卷。在一次次打怪升级中,思政课不断进化。

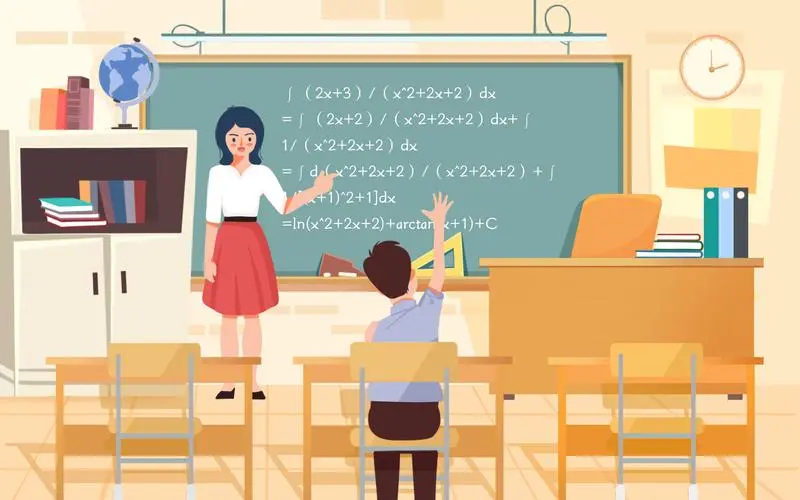

这中间的关键在于聆听同学们的反馈,每期史纲课结课前,她都会发布一个调查问卷,调查同学们的感受和收获,最关键的,是意见和不满。然后做出各种图表,柱状的饼状的都有,把同学们的反馈所针对的每个课程环节分析的清清楚楚,然后展示给大家看。

“因为毕竟真正的对象是学生,我要看学生是不是接受,所以我就一点点试,一年改一点,你们不接受一些我就再改一点,再接受一点。”

和她的史纲课一样,清华的思政课体系也是在不断的改革中向前发展。

20年之后国家在这个领域出台了一个新的要求——课程思政:涉及全国高校,全部课程全覆盖。

“这件事情是从零到一的,一开始我没有预计它会有多大的工作量,但是等我做完一年的时候,全国上下如火如荼。之后,清华大学课程思政示范中心成立了,成为了全国15家中间的领头羊,全校开始推行。22年的时候工作再次升级,我就开始做整个思政课,负责协同管理清华大学整个思政课板块。”

“后来思政课又进行一个整体的改革,你们形势与政策课就变成了有非常多的大师来讲座。要全校创新,还要做全国的辐射。22年秋天我们改了新版的形策,23年的夏天我们改了一版思政实践,带学分运行,我们4000多人200多支队伍奔赴祖国大江南北。这就是我大体的工作的升级。”

在这之中遇见了很多困难,包括请教授、找主题、做推广,最难的是将这一个个零散的珍珠般的讲座找到一个凝练的绳子贯穿之,成为一个课程系列。克服惯性去改革需要很大的勇气,但是喜马拉雅山从南坡和从北坡上去意义是不一样的。从简单的路上去,你不是英雄;从大家都上不去的路上去了你才是探索者。

对大学生说

“如果说我要退回去给你们18岁的学生们什么样子的一个建议的话,我的一个很重要的建议就是不要放弃挣扎,要度过自己的死亡之谷。”

策略

“高三这件事情它只拼一个执行力,因为你的方向是既定的,你的目标甚至是可以精确到非常小的颗粒度的:一道题、一两分那么的算。但是现在不一样,现在是你处于一个荒漠,它不是执行力的问题,它首先是策略。

在计算的过程中间,首先要去看你手中有什么牌、武器库里头有什么武器;然后你还得预判你可以有什么牌,其次你还要去比较其他人手里有什么牌;然后第四重是你再要去预判国家需要你出什么牌,四重算法加在一起才能够制定策略,这才是完成了第一步,然后还有执行。

定位是要在一个系统中间来去看相互作用和相互关系的。这个复杂系统它是一个开放的巨系统,你要去考虑到各个因素之间的耦合。当你去梳理整个系统的时候,你还要看到风口,比如说房地产的风口或者大厂的风口、AI的风口。这些风口有人说搭上去了,但是有些人他搭不上去,但是有的时候你没有风口,你自己的一生抱负,你也没有办法在现实中间得到验证。我不是说赚到多少钱或拿到多少人的发展机会,至少你很难得到验证。”

心态

“当你开始进入到这个领域以后,如果你发现是谷底,你怎么办?那个年代你进来了需要你自己做心理建设,你就得告诉自己说,有一弊则有一利。在这里我怎么把弊换成利?

但是事情就是辩证的,当有一天你想通了一些事情的时候,你就会觉得我有的他们也都没有,他们虽然人多,但不代表他们是对的。一个产品好不好,是市场在说话,消费者会投票的,你就会慢慢开始动摇。既有的一些范式和规则,或许适合以前的青年人,那当青年人变了,他们没有变的时候,他们是否还能够继续运行?

利弊之间,你通过自己的人生,你会验证所有的事情其实不分好坏,你手里被上帝发的牌不分好坏,只有打法不同,什么牌都能打好,只要你在正确的时机出正确的牌。”

勇于失败

“很多时候人生的每一步或者你经历的所有的事情,其实取决于你把它当成什么。比如说实验的失败,你就把它当成一次排除法的机会,或是把它当成一次对自我的否定,人的主观能动性真的是很不一样的。就算你错了,换个打法始终都有机会,我自己是这样觉得。

你们这一个群体涨起来当然不怪你们,它是个悖论:你们最大的问题就是你们怕失败,你们怕失败的原因也不怪你们,是因为你们从来没有失败过。但是如果你们失败的多了,你们就考不进来清华了。所以在清华这一个集合中间,它一定都是失败的人比较少的。

所以按照你们先前的算法,你们算的叫做我怎么能够不会失败,因为你们一直都没有失败,所以你们担心失败,你们也觉得我应该不会失败,但是失败是必然的,而且只有失败能够让你成长,成功不会让你成长。

你们从大一到大二可能已经经历了一段迷茫期,比较像我刚刚入职的时候那一段,可能找不到自己到底应该做什么。但是这或许是一件好的事情,就是这件事情让你仔细的去审慎,你应该做什么?

现在的世界发展变化非常快,专业和职业之间的匹配度其实非常低。中国在几年之前的数据有70%的匹配度,但是经过三年之后,它的匹配度会降到30%以下。我相信世界的转速会变得越来越快了,所以它中间有一个非常大的gap,但是我想说的是说这条gap并不是你们集合了很多的样本,它就有一个梯子或者说典型算法,直接可以从a点到b点,我相信世界变化速度之快已经不存在这种搭一套清晰可规划的职业发展路径的土壤了。

从一个小石头到一个小石头,你帮他们直接铺好一条桥或者一捆梯子不可能,但是你们有机会教他们造梯子那些底层算法。我相信所有在自己领域能够做出来成果的人,在回头看的时候都会感谢他们曾经的失败。”

时代需要?还是我的喜欢?

“这里头有个排序,我们还有很多博士生选论文题目也这样,他们过来问我,说这两个题目你怎么看?他说老师 A是现在业界需要的,国家需要的,很多人关注的;但是B是我自己感兴趣的,我也觉得我八成能做出来的。我当然也会评估他的潜在能力,但如果可以的情况之下,我会劝他们叫做国家需求,时代需求要大于你个人喜好。原因很简单,你个人的喜好是不稳定的,甚至是不可靠的。

你的喜欢存在于你对某一件事情自己构建出来的迷梦,你其实不是真的了解战地,你也没有去做这些,你的喜欢是构建出来的。我还记得清华的一位老教师和我说过,清华的博士选题要选一等的题目,才能做出一等的文章。”

后记

和李蕉老师的采访地点选在图书馆的一个多人研讨间里,在采访结束后我们目送着她的背影走回原先的位置,继续查找文献,陪着已经初三的孩子学习。

采访时李老师问我们,你们听完故事后觉得我是个怎样的人,那时我们还没有从震撼中走出,曲折的经历仿佛与眼前这位留着过耳亮黑短发、常常笑声不断、活泼可爱的女老师并不相称,于是脱口而出“您是一位勇敢的人”,她爽朗的笑了笑。现在想来,最贴切的应当是真诚。学长学姐曾评价她像一位妈妈,因为她像对待孩子一样用心对待学生,有温度。在李老师动情的讲述下,采访过程温暖随和,她的眼睛很亮,笑起来有酒窝,她常常笑,声音爽朗很有感染力,这来源于她对自己内心的坦诚。她说自己有时还是很幼稚,会为了别人认为不值得的事情勇敢拼一把,会选择那条成熟的人不会选择的道路。但是我想这一份“幼稚”正是人在成长中需要好好珍视不能丢掉的,让我们足以在命运让我们成为非典型的个例时去一次次拥抱失败,凭着专注与热情,从喜马拉雅的北坡爬上去。